Von Osten her sah die Berliner Mauer 1966 noch überraschend überwindbar aus. Eine Ausstellung erzählt, wie trügerisch dieser Eindruck war.

Manchmal habe sie sich fast wie ein Zootier gefühlt, sagt Annett Gröschner. Wenn sie zu Mauerzeiten entlang des Grenzstreifens durch Prenzlauer Berg und Mitte ging und von der West-Seite her, aus höher gelegenen Fenstern heraus, ungeniert beglotzt wurde, dann sei das schon etwas merkwürdig gewesen.

Den Spieß herumzudrehen, den Blick einfach mal in die entgegengesetzte Richtung zu lenken und von Gröschners Wohnbezirk Prenzlauer Berg aus (die 1964 in Magdeburg geborene Schriftstellerin und Journalistin wohnt seit 1983 hier) über die Ostseite der Mauer nach kuriosen Arten im Westen Ausschau zu halten – das war damals nicht so einfach. Nun aber nimmt eine Ausstellung, die Gröschner zusammen mit dem Fotografen Arwed Messmer kuratierte, genau diese Perspektive ein.

Ein Pappkarton mit Kleinbildfilmen

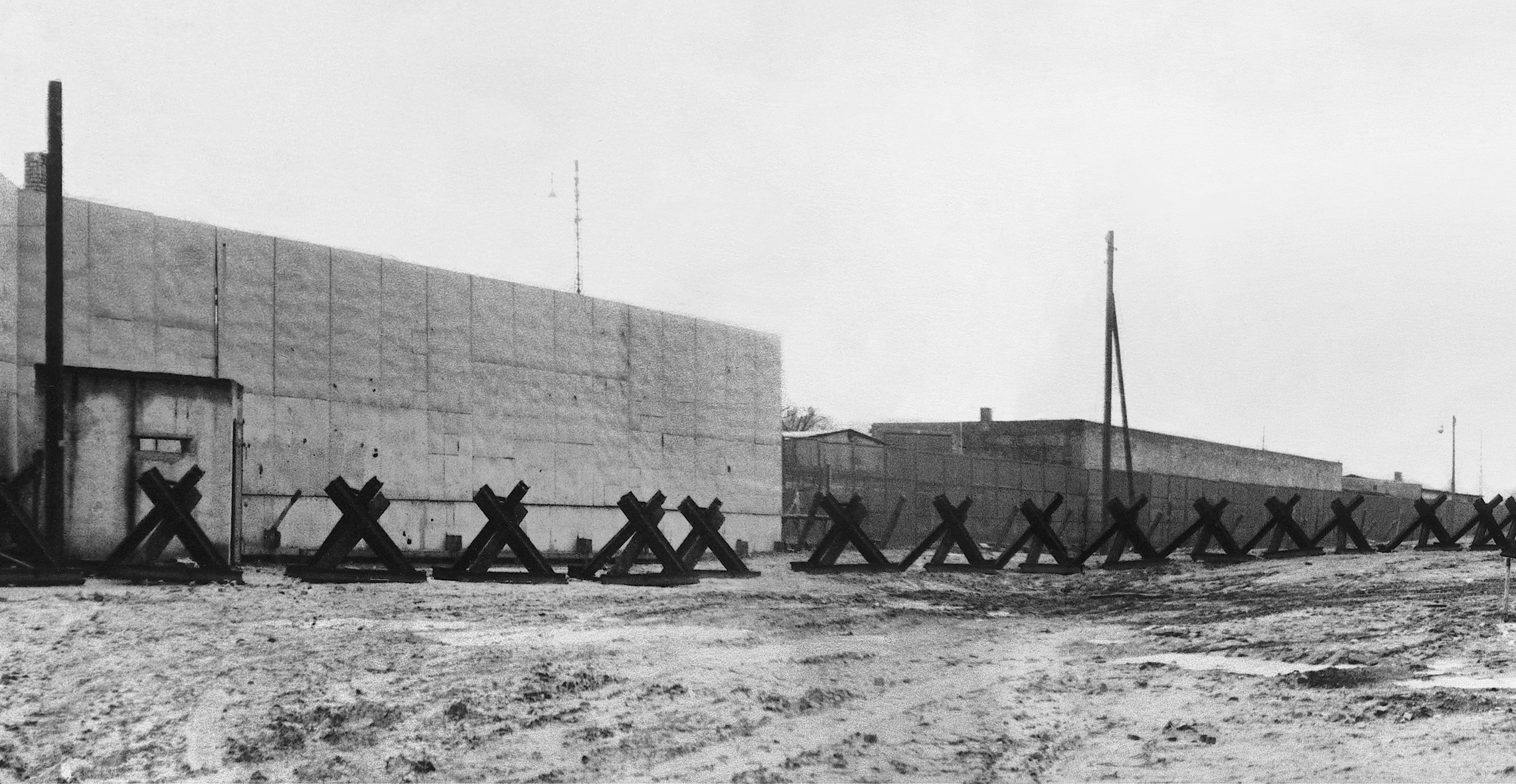

„Aus anderer Sicht. Die frühe Berliner Mauer“ heißt die Schau, gezeigt wird sie Unter den Linden 40 in Mitte. Die komplette Berliner Mauer ist da zu sehen, 43,7 Kilometer lang, nur der Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße fehlt. Und es ist eben nicht die oft fotografierte Westseite, die man hier sieht. Die Aufnahmen wurden 1966 und 1967 von DDR-Grenztruppen gemacht. Ihr Zweck bestand darin, Schwachstellen auszumachen, künftigen Fluchtversuchen entgegenzuwirken – die Grenze sollte undurchlässiger werden. Gröschner und Messmer stießen 1995 auf die Bilder; bei Recherchen für ein anderes Projekt fanden sie damals im Militärischen Zwischenarchiv in Potsdam einen Pappkarton voller ungeschnittener Kleinbildfilme. Messmer digitalisierte die ursprünglich rund 1200 Einzelnegative für die Ausstellung und entwickelte sie zu rund 300 Panoramabildern.

Ungewöhnlich und ungewohnt ist dieser Blick von Osten her; selbst wer heute oft auf dem Mauerweg entlang der S-Bahngleise unterwegs ist, würde den Mauerpark und das Skandinavische Viertel ohne die entsprechenden Bildunterschriften mit den Straßennamen kaum wiedererkennen. Dass es beispielsweise unweit der Kleingartenanlage Bornholm 1, am ehemaligen Kolonnenweg der DDR-Grenztruppen nördlich der Bösebrücke, 1966 natürlich noch keine japanischen Kirschbäume, und auch die heute unter Hundebesitzern so beliebte Wiese nicht gab, überrascht zwar nicht wirklich.

Schmutzige Backstein-Mäuerchen, schwachbrüstige Drahtzäune

Dass die Grenze an diese Stelle jedoch aus nichts als einem schmutzigen Backstein-Mäuerchen bestand, notdürftig erhöht durch einen schwachbrüstigen Drahtzaun, erstaunt dann doch – keine Spur von jenem glatten Betonwall, den man heute üblicherweise vor Augen hat, wenn man an „Die Mauer“ denkt. In den späten 60ern verbarrikadierte sich die DDR eben mit allem, was gerade da war – Stacheldraht, Holzlatten und -balken, selbst leerstehende Häuserruinen wurden in das Grenzbau-Flickwerk integriert. Auch an der Ecke Eberswalder/Schwedter Straße (vgl. Foto) wirkte die helle, fast wie Pappe wirkende Sichtblende so, als könnte sie der nächste Windstoß mühelos umfegen. Und die hölzerne Wand beim Gleimtunnel am Falkplatz (vgl. zweites Foto) gleich mit dazu.

„Wieso habt ihr nicht einfach Räuberleiter gemacht?“

Heterogen, um nicht zu sagen mickrig wirkte diese Grenze stellenweise. Überwindbar. Annett Gröschner erzählt von ihrem Sohn, dem, als er die Fotos als Kind sah, das ganze Problem nicht recht klar wurde: „Wieso habt ihr nicht einfach Räuberleiter gemacht?“ Heute ist er 22, studiert Politik und Geschichte. Und weiß natürlich, dass jede Feindbewegung von Grenzsoldaten minutiös protokolliert wurde. Wer die Anlage tatsächlich zu überwinden versuchte, bezahlte das bekanntlich oft mit dem Leben.

Auch von diesen Fluchtversuchen – geglückten und tödlich misslungenen – erzählt die Ausstellung. In einigen Ordnern sind Pläne versammelt, auf denen man die Wege der jeweils Fliehenden einzeichnete, in einem anderen Raum sieht man Fotos der traurigen Spuren, die sie hinterließen – eine Tasche, eine Uhr, einen Schuh.

„Amtsdeutsch“ – ein Euphemismus

Jene, die das alles so ordentlich protokollierten, dokumentierten, ausführten – die Grenzsoldaten selbst – sind ebenfalls Gegenstand der Ausstellung. Auf Porträtfotos schützt der unvermeidliche Balken vor den Augen ihre Persönlichkeitsrechte, sie wirken austauschbar, gesichts- und namenlos. Doch ob sie ihre Sache gut oder schlecht machten, das hielten ihre Vorgesetzten in Lob- und Tadelbüchern genauestens fest. Die erschreckende Sprache dieser Einträge hat Gröschner in Collagen zusammengestellt; sie „Amtsdeutsch“ zu nennen, wäre ein Euphemismus. Es ist eine Sprache, die gestandene Männer zu Pennälern herabwürdigt; die nicht mehr der Verständigung, sondern allein der Maßregelung dient. „Ihm fehlt die ideologische Klarheit zu dem Problem Freund-Feind“ heißt es da, oder: „Ausgehend von seiner religiösen Überzeugung unterlag er der ideologischen Diversion des Gegners.“ Von dem, was da wirklich geschah, und von jenen, die sie gebrauchten, hatte sich diese Sprache losgelöst und verselbständigt.

Noch bis zum 3. Oktober läuft die Ausstellung. Ein bisschen absurd ist das schon: Als ob man sie nach dem Tag der Deutschen Einheit nicht mehr bräuchte.

Annett Gröschner, Arwed Messmer: Aus anderer Sicht. Die frühe Berliner Mauer. Unter den Linden 40, 2. Etage, Eintritt 8/5 Euro. Geöffnet täglich zwischen 10 und 20 Uhr. Im Verlag Hatje Cantz ist ein umfangreicher Katalog zur Ausstellung erschienen, 762 Seiten, 49,80 Euro. Informationen auch unter www.aus-anderer-sicht.de